Según datos de la ONU, el 56% de la población mundial vive en ciudades, y se estima que llegará al 66% en 2050. En 1960 el porcentaje era del 34%, y desde entonces esta cifra ha ido subiendo de forma exponencial, lo que implica un crecimiento sostenido de la superficie urbanizada.

Y más superficie urbanizada significa más cemento, más hormigón y más asfalto, tres elementos que absorben y retienen la radiación solar, contribuyendo a lo que se conoce como islas de calor.

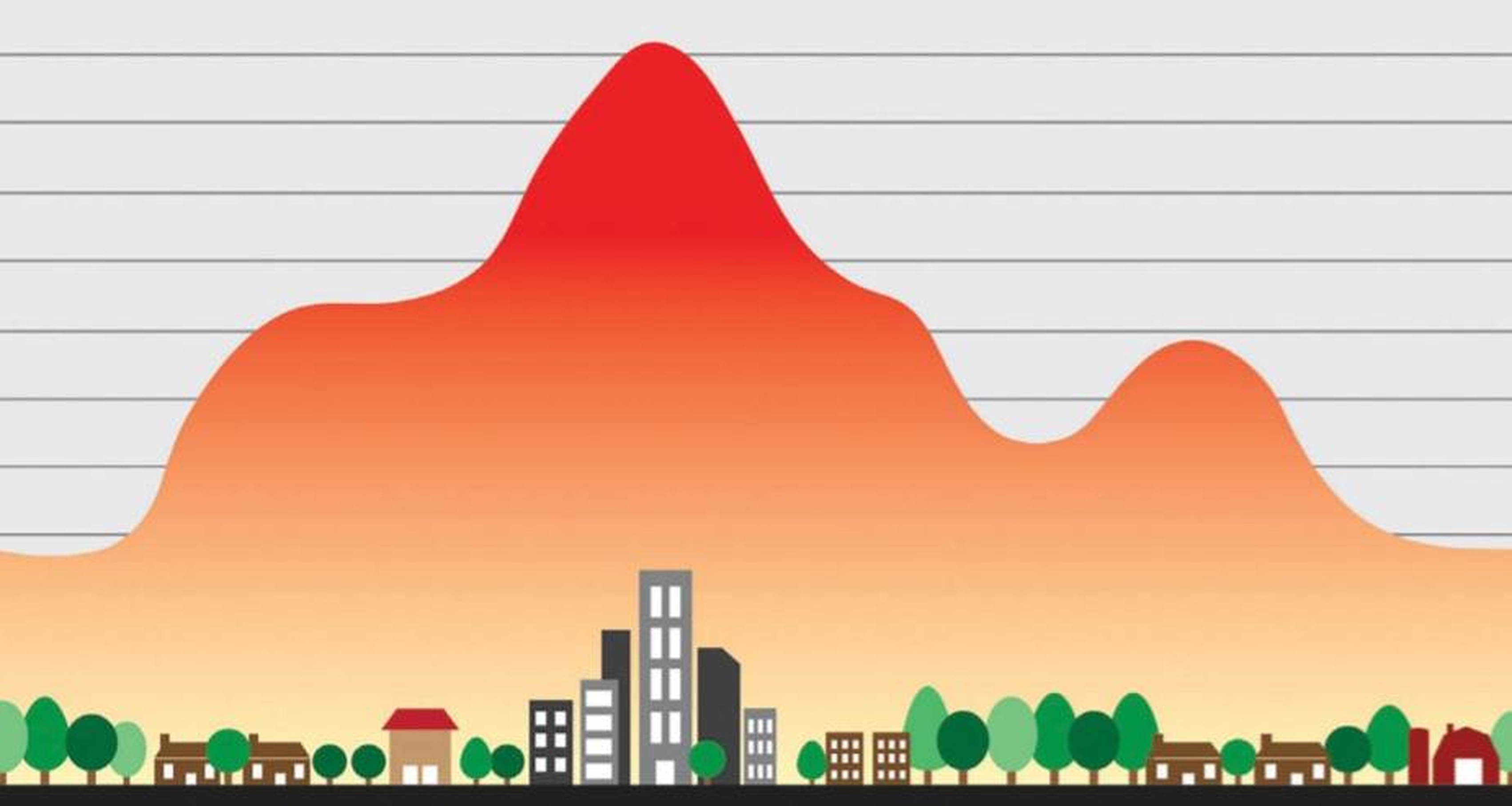

Una isla de calor es un área urbana significativamente más cálida que las zonas rurales colindantes, debido a la actividad humana. La diferencia de temperatura se hace más evidente durante las noches y especialmente si no hay viento o éste es débil.

Este fenómeno se produce porque el aire caliente queda atrapado debido al uso del suelo, la configuración urbanística de las ciudades, las propiedades absorbentes de calor de los materiales de construcción, la impermeabilidad de las calles y plazas, la poca ventilación natural y la falta de zonas verdes y agua.

Un factor no menos importante es el calor generado por el uso de energía (motores de combustión, aparatos de refrigeración que expulsan aire caliente al exterior…). Añadamos al cóctel las temperaturas extremadamente cálidas consecuencia del cambio climático y tenemos una bomba difícil de desactivar, especialmente en verano, que a cada año que pasa tiende a alargarse.

Un reciente estudio del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet muestra que más del 4% de la mortalidad estival en las ciudades europeas se puede atribuir a las islas de calor, ya sea por golpes de calor, deshidratación o problemas respiratorios.

El estudio, que se ha realizado con datos de 93 ciudades europeas, indica que un tercio de esas muertes podrían haberse evitado si las ciudades tuvieran un 30% de cobertura arbórea, hecho que pudiera hacer disminuir la temperatura hasta 1’3 grados.

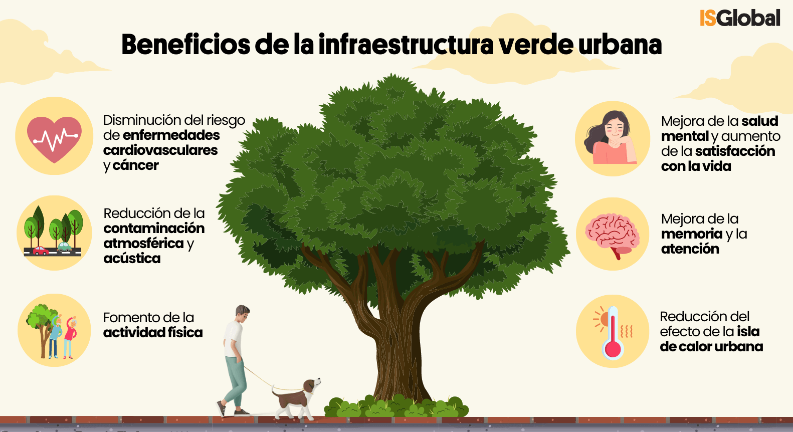

El efecto beneficioso de los árboles y de las zonas verdes está ampliamente demostrado: retienen humedad; capturan CO2; la sombra que proyectan protege de las altas temperaturas; atenúan el ruido; fomentan la biodiversidad y están claramente asociados con una mejor salud mental.

Muchos planificadores urbanos usan en su trabajo la regla 3-30-300 de los espacios verdes. Es decir, que toda persona pueda ver al menos 3 árboles desde su casa, que en su barrio haya un 30% de superficie arbórea y que vivan a menos de 300 metros del parque o zona verde más cercana. Otro estudio del ISGlobal mostraba como las personas que cumplen esta regla disfrutan de una mayor salud mental, menor uso de medicación y menor necesidad de tratamiento psicológico.

La ciencia nos dice pues que para mitigar los efectos del cambio climático, reducir las muertes derivadas de las altas temperaturas, y aumentar la salud mental es necesario aumentar las zonas verdes en las ciudades.

Esto puede ser muy difícil en ciudades compactas como Barcelona, y hay que esforzarse en integrar estas zonas en todos los barrios. Si no hay suficiente espacio en superficie se pueden implantar, por ejemplo, cubiertas verdes en azoteas o paredes medianeras, o crear pequeños huertos urbanos.

Grandes ciudades como Barcelona o París están implementando políticas de recuperación y reverdecimiento de espacios públicos, como los ejes verdes y las Superilles de la ciudad condal o la transformación de los Campos Elíseos de la capital francesa. Estas y otras ciudades están trabajando también el concepto de ciudad de 15 minutos, donde tener todos los servicios necesarios a un cuarto de hora andando reduce drásticamente la movilidad en vehículo privado y, por ende, las emisiones de CO2, contaminantes atmosféricos y la temperatura.

La tendencia es clara y debería ser irreversible: naturalizar las ciudades en beneficio de todo el mundo.