¿Una persona un voto?. Dos de cada cinco presidentes de los Estados Unidos de América desde el año 1828 (17 de 44) han sido elegidos con un apoyo minoritario de votos populares, con el único respaldo de mayorías en unos pocos estados grandes de la Unión. Entre estos presidentes se encuentra nada menos que Abraham Lincoln, el venerado líder que provocó la guerra civil tras resultar elegido en 1860 con la proporción de votos populares más baja de la historia. Asimismo, en al menos tres casos, el presidente que obtuvo más votos en el Colegio Electoral (el conjunto de representantes elegidos en cada uno de los estados) había cosechado menos votos populares que otro candidato, como es el caso de George W. Bush en el 2000. Todas estas anomalías se han producido por el peculiar sistema electoral adoptado para escoger al presidente de los EEUU, que diversos países latinoamericanos adoptaron a lo largo del siglo pasado.

En España, también a causa del sistema electoral vigente, las 38 provincias menos pobladas (o más vaciadas) están sobrerrepresentadas en el Congreso de los Diputados. Tanto es así que ostentan una mayoría de escaños a pesar de reunir apenas el 40 por ciento de los votantes. Como bien saben los estrategas del PP y el PSOE, con una distribución óptima de votos en estas provincias (todas ellas con menos de 9 escaños en disputa), una fuerza podría recibir una mayoría absoluta de asientos en el Congreso de los Diputados (176 de los 350) con tan solo recoger el 33 por ciento de los votos.

Desde la recuperación de la democracia, la desproporcionalidad entre los votos y los escaños obtenidos por los partidos ha oscilado entre el 5 y el 15 por ciento, los valores medios más altos entre los sistemas de representación proporcional en Europa occidental. El sistema electoral ha favorecido a los dos grandes partidos de ámbito español, así como a las principales formaciones nacionalistas o regionalistas en las autonomías correspondientes, al tiempo que ha perjudicado a los partidos de ámbito español que han conseguido menos de un 20 por ciento de los votos, en especial a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE (PCE, IU, Podemos, etcétera).

En Catalunya también se ha registrado desde la restauración de la democracia una sobrerrepresentación de algunos partidos en detrimento de otros infrarrepresentados. En este caso, los beneficiados por el actual sistema electoral han sido los partidos nacionalistas e independentistas, desde el restablecimiento de la Generalitat, con la pujolista CiU, hasta la actualidad con Junts i ERC. Catalunya es la única comunidad autónoma española que aún no ha desarrollado una ley electoral propia. Las elecciones catalanas siguen reguladas por la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General española. Un rasgo singular de la disposición transitoria es que repartió los 135 diputados del Parlament a elegir entre las cuatro provincias catalanas de una manera deliberadamente no proporcional a su población. Así, a la provincia de Barcelona le correspondieron 85 diputados en lugar de los 105 que le habrían tocado en función de su número de habitantes. Hay quien dice que 85 fue la media aritmética entre los 65 que proponían los que querían castigar todavía más a Barcelona y los 105 de los partidarios de que pesase más el criterio poblacional.

La suma de este sesgado reparto de escaños por provincias y la regla D’Hondt hacen que el sistema electoral vigente en Catalunya no se caracterice precisamente por su proporcionalidad. Mientras que en países de referencia como Alemania, Bélgica o Dinamarca el porcentaje de escaños de cada partido se acerca mucho al porcentaje de votos que obtienen, en Catalunya las cosas no van así. Sin ir más lejos, la holgada mayoría absoluta independentista en el Parlamento de que gozan ERC, Junts y la CUP (55 por ciento de los escaños) reposa en el 48 por ciento de los votos.

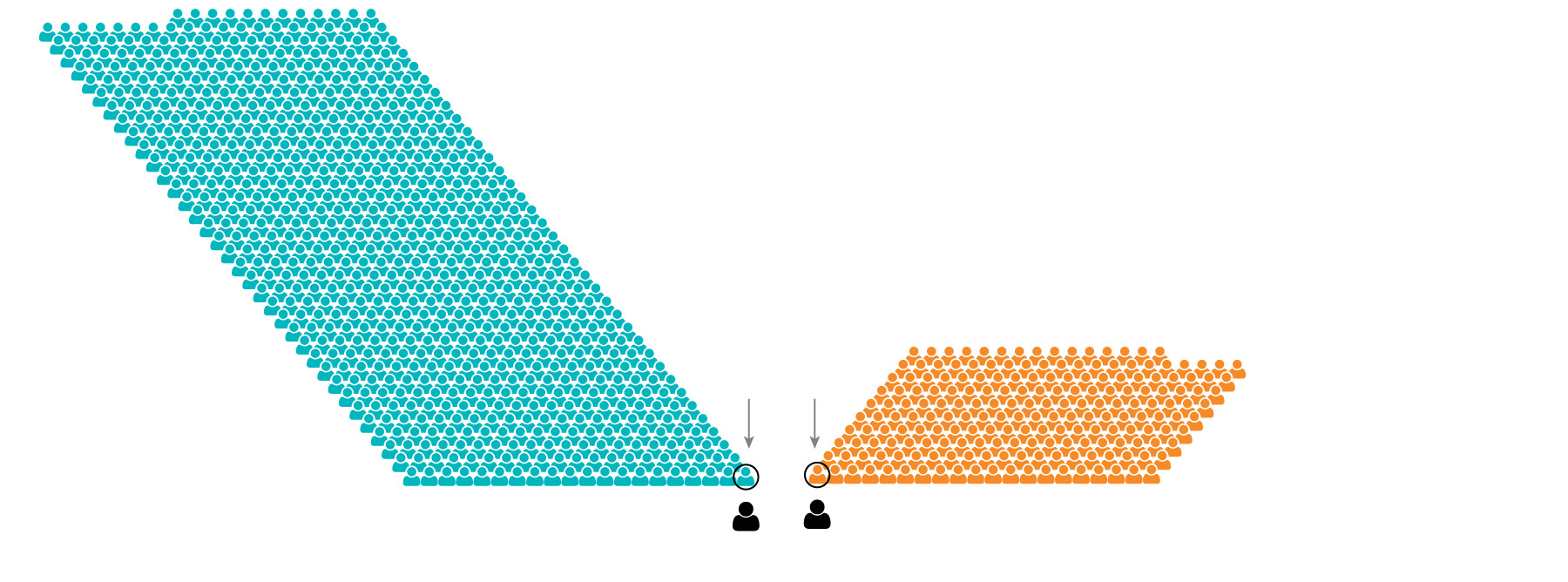

La circunscripción de Barcelona elige 85 diputados para los casi cuatro millones de electores. Esto implica que, si votase todo el censo, cada escaño costaría 47.000 votos. Por el contrario, Lleida escoge 15 escaños entre casi 300.000 electores, con lo que cada escaño requiere 20.000 votos. Es decir, un partido necesita que menos electores lo voten en Lleida para lograr un diputado. El famoso lema del sufragio universal “una persona, un voto” queda así seriamente cuestionado.

En Girona y Tarragona, cada escaño tiene un coste de alrededor de 30.000 votos. Históricamente, los partidos nacionalistas catalanes (ahora Junts per Catalunya, ERC y la CUP, antes CiU) tienen más votos en Girona, Lleida y Tarragona que en Barcelona.

El actual Govern de Pere Aragonès tiene previsto en su plan general de actuación la aprobación de un proyecto de ley electoral propio en esta legislatura. Y el socialista Salvador Illa se comprometió el pasado mes de enero a presentar una propuesta antes de que acabase el primer semestre de 2022. Los partidos admiten que se trata de una asignatura pendiente desde al menos el año 2007, cuando se encargó a un grupo de expertos de distintas sensibilidades ideológicas un informe. Pero quedó encallado. En el 2015 se llevó otro texto al pleno del Parlament y tampoco prosperó. El escollo siempre era el mismo: el sistema electoral, el reparto de escaños entre las circunscripciones y la magnitud de estas: ¿veguerías?, ¿provincias?, ¿comarcas?. Los partidos siempre han ido con la calculadora en la mano. Al PSC, los Comuns y el PP les interesa que la provincia de Barcelona tenga más peso en el hemiciclo. Y a ERC y Junts, con mayor implantación en los otros territorios, en la Catalunya rural, les beneficia el actual status quo, aunque Esquerra haya crecido en el área metropolitana en los últimos años. Para que todos los votos valiesen igual en las elecciones al Parlament de Catalunya –y también en el Congreso de los Diputados de España— debería establecerse una circunscripción única. Pero hay que pensar en la distribución territorial de las personas para evitar que los políticos se interesen solo por las ciudades con mayor masa de votantes potenciales y se olviden durante la campaña y –lo que es peor– después de la contienda electoral de la Catalunya interior menos poblada, porque el esfuerzo de organizar mítines allí y pisar comarcas poco pobladas resultaría mucho menos rentable para los candidatos que ahora.

Aunque parezcan simples problemas matemáticos de proporciones, mayorías y minorías, el dilema no es nada sencillo de resolver. Politólogos y psefólogos (expertos en elecciones) llevan décadas buscando por todo el mundo democrático la piedra filosofal de las votaciones para perfeccionar esta actividad esencial en un régimen de libertades. Al optar por un sistema electoral u otro (hay docenas de fórmulas distintas en el planeta), se está decidiendo qué personas y partidos ostentarán el poder y marcarán el presente y el futuro de las comunidades. Algunos han apuntado incluso que el manifiestamente mejorable sistema electoral de la Segunda República indujo más la polarización de los ciudadanos que el malestar social, cuya explosión condujo a la guerra civil.

La regla de oro a perseguir ahora en Catalunya debería ser el mayor acercamiento posible a que, si se logra el 25 por ciento de los votos, se obtenga el 25 por ciento de los escaños. Y quien alcance el 10 por ciento, se quede con el 10 por ciento de los escaños en la cámara legislativa. Solo entonces nos acercaremos algo más a la máxima “una persona, un voto”.

*Para escribir este artículo he consultado el libro ‘Cómo votamos’, de Josep Maria Colomer (Gedisa), y he aprovechado las opiniones en medios de comunicación de Toni Rodon (UPF) y Albert Branchadell (UAB).